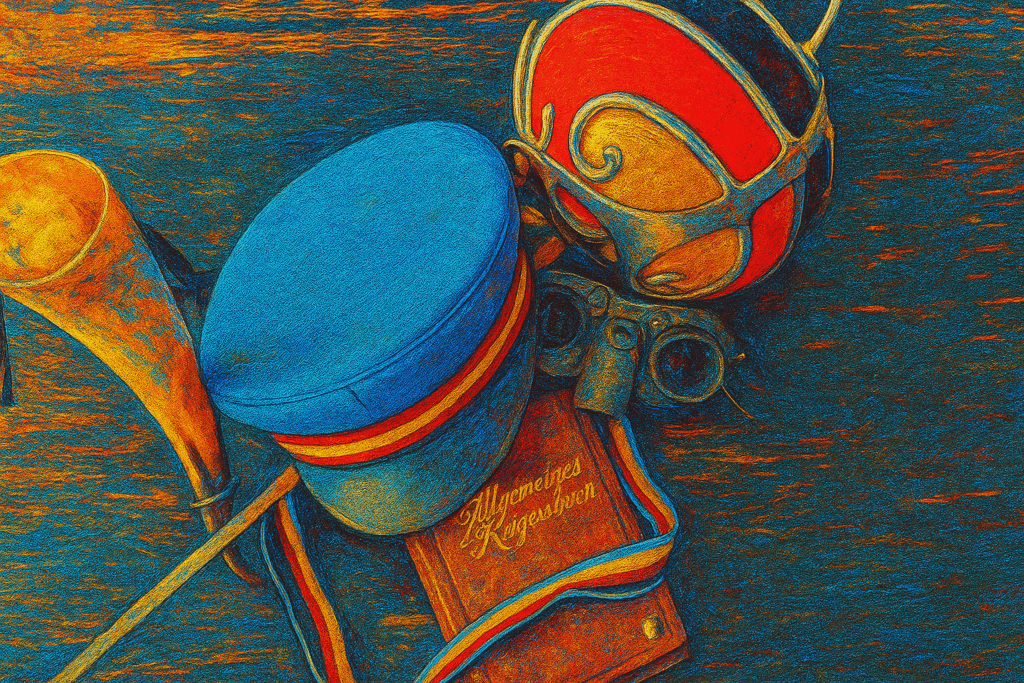

Man stelle sich vor: Eine Gruppe junger und älterer Menschen trifft sich regelmäßig in einem etwas angestaubten Haus, das meist noch aus der Zeit stammt, als Kaiser Franz Joseph gute Ratschläge verteilte. Sie tragen seltsame Bänder quer über der Brust, bewegen sich mit verblüffender Selbstverständlichkeit in Sälen voller dunkler Holzvertäfelungen und führen Fechtübungen durch, bei denen echte Klingen zum Einsatz kommen. Würde man so etwas auf den ersten Blick für eine Nichtregierungsorganisation (kurz: NGO) halten? Wohl kaum. Und doch sind diese Korporationen, diese Corps, Burschenschaften, Landmannschaften und Sängerschaften vielleicht die letzten wahren NGOs unserer Zeit.

Schauen wir uns das einmal an: NGOs, so wie sie im Lehrbuch stehen, sind Zusammenschlüsse von Menschen, die unabhängig von staatlicher Finanzierung einem gesellschaftlichen Zweck dienen wollen. Klingt edel. Klingt idealistisch. Klingt fast so, wie man es sich erträumt. Doch ein Blick auf das, was heutzutage als „NGO“ firmiert, wirkt eher ernüchternd: In Wahrheit sind viele dieser angeblich unabhängigen Organisationen de facto staatlich alimentiert, politisch bestens vernetzt und oftmals noch stolz darauf, die selbst ernannte Stimme der „Zivilgesellschaft“ zu sein. Eine Zivilgesellschaft, die sie sich allerdings meistens selbst definieren – samt passender Weltanschauung, die sich erstaunlich deckt mit den Interessen jener Parteien, die gerade die öffentlichen Fördermittel verteilen.

Als Herbert Kickl einmal die sogenannte „Identitäre Bewegung“ als NGO von rechts titulierte, war das politische und mediale Entsetzen groß. Ein Tabubruch! NGOs, so die landläufige Meinung im progressiv angehauchten Establishment, haben gefälligst links zu sein – und möglichst tief in den Steuertrögen zu wühlen. Dass eine Gruppe auch ohne staatliche Förderung funktionieren kann, scheint für viele ein unlösbares Rätsel. Dass es auch noch Spaß machen könnte, dabei unabhängig zu bleiben, grenzt offenbar an Gotteslästerung.

Und tatsächlich: Im Grunde ist selbst der Kegelverein oder der Fußballclub im abgelegensten Dorf eine ehrlichere NGO als mancher millionenschwer subventionierter Weltverbesserungszirkel in der Großstadt. Dort engagiert man sich für Gesundheit, Sport, Gemeinschaft – freiwillig, unbezahlt, oft genug ohne jede öffentliche Förderung. Und währenddessen nennt sich der eine oder andere hauptberufliche Demonstrant mit Fördervertrag von Ministerien ganz selbstverständlich „zivilgesellschaftlich“.

Ein besonderes Feindbild in diesem Konzert sind die studentischen Korporationen, insbesondere die sogenannten „schlagenden Verbindungen“. Dass hier noch Säbel klirren, ist für viele ein Skandal – für die Mitglieder selbst ist es schlicht Tradition und Sport. Doch warum eigentlich diese Aufregung? Vielleicht liegt es daran, dass diese Korporationen tatsächlich – ohne es groß an die Glocke zu hängen – gesellschaftlich wertvolle Aufgaben übernehmen.

So wird häufig ein Verbindungshaus unterhalten, das jungen Menschen günstigen Wohnraum während ihrer Ausbildung bietet – ein Segen, gerade in Universitätsstädten mit horrenden Mietpreisen. Ganz nebenbei erhalten diese Häuser oft Baudenkmäler und historische Fassaden, ohne dafür die „Denkmalpflegeförderung“ bis auf den letzten Cent zu plündern. In den Fechtstunden tun die jungen Männer etwas für ihre Gesundheit, schulen Reaktionsvermögen und Disziplin – und das ganz ohne Landesgesundheitsfonds.

Was jedoch oft übersehen wird: In den Korporationen lernen junge Menschen ganz selbstverständlich den Austausch über Generationen und Gesellschaftsschichten hinweg. Der 19-jährige Technikstudent spricht dort mit dem pensionierten Chirurgen; der Sohn eines Handwerkers diskutiert mit dem Enkel eines Unternehmers. Man trainiert Organisationstalent, rhetorische Fähigkeiten, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. In der modernen Wirtschaftswelt werden diese Qualitäten als „Soft Skills“ verkauft und in teuren Seminaren gelehrt – während sie hier einfach nebenbei entstehen.

Und das alles passiert freiwillig, unbezahlt, finanziert aus eigener Tasche – ohne Pressekonferenzen, ohne Hochglanzbroschüren, ohne PR-Abteilungen. Vielleicht, ja ziemlich sicher, ist es genau dieses stille Selbstverständnis, das diese Korporationen so fundamental von den lauten, oft staatlich abhängigen NGOs unserer Zeit unterscheidet: Man tut Gutes, weil es Freude macht – und nicht, um damit anzugeben oder politische Netzwerke zu pflegen.

Ironischerweise wird ihnen genau das zum Vorwurf gemacht: dass sie kein Geld vom Staat nehmen, keine politischen Strategiepapiere verfassen und einfach ihrem Hobby, ihrer Tradition und ihrer Überzeugung nachgehen. Dass sie Gutes tun – ohne dafür permanent Beifall zu fordern. Dass sie es sich sogar leisten, politisch unbequem oder gar rechts zu sein – eine Richtung, die in der NGO-Welt ansonsten als Sakrileg gilt.

Vielleicht sollten wir uns daher öfter fragen: Wer ist hier eigentlich die ehrliche NGO? Die, die sich von der Politik und Steuergeldern füttern lässt, um den „Willen der Zivilgesellschaft“ zu verkünden – oder die, die einfach tut, was sie für richtig hält, ganz ohne Fördervertrag? In einer Zeit, in der jede zweite Initiative stolz auf der Website das Logo eines Ministeriums präsentiert, sind Korporationen, diese etwas verstaubten, oft belächelten, manchmal gehassten Vereinigungen, paradoxerweise das letzte echte Beispiel dafür, was eine NGO eigentlich sein sollte: unabhängig, idealistisch, engagiert – und dabei auch noch ein bisschen schrullig.

So gesehen sind die Korporationen wohl wirklich die letzten NGOs. Und das ist, bei aller Ironie, vielleicht gar nicht das Schlechteste.

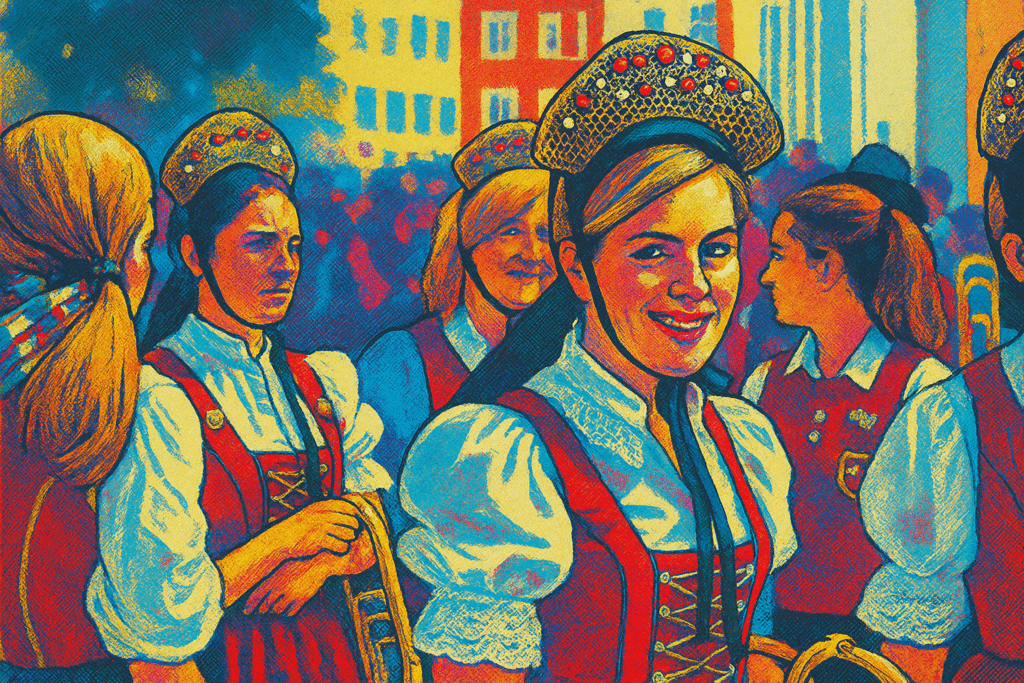

Doch nicht nur Korporationen verkörpern diese oft vergessene Form ehrlichen, selbstlosen Engagements. Denken wir an die zahllosen Musikkapellen im ganzen Land: Hier treffen sich Jung und Alt, vom Schüler bis zum Pensionisten, um gemeinsam zu proben und aufzutreten. Generationenübergreifend wird nicht nur das Spielen eines Instruments gelernt, sondern auch Respekt, Disziplin und Gemeinschaftsgeist gefördert.

Ähnlich verhält es sich bei den Brauchtumsvereinen, die regional tief verwurzelte Traditionen pflegen – sei es Tracht, Tanz oder Handwerk. Diese Vereine bewahren nicht nur wertvolles Kulturgut vor dem Vergessen, sondern schaffen auch Räume für sozialen Austausch, für Gespräche über Generationen und Lebenswelten hinweg.

All diese Gruppen tun Gutes ohne staatliche Abhängigkeit, oft leise, aber wirkungsvoll. Vielleicht sind sie – gemeinsam mit den Korporationen – tatsächlich die letzten wahren NGOs.