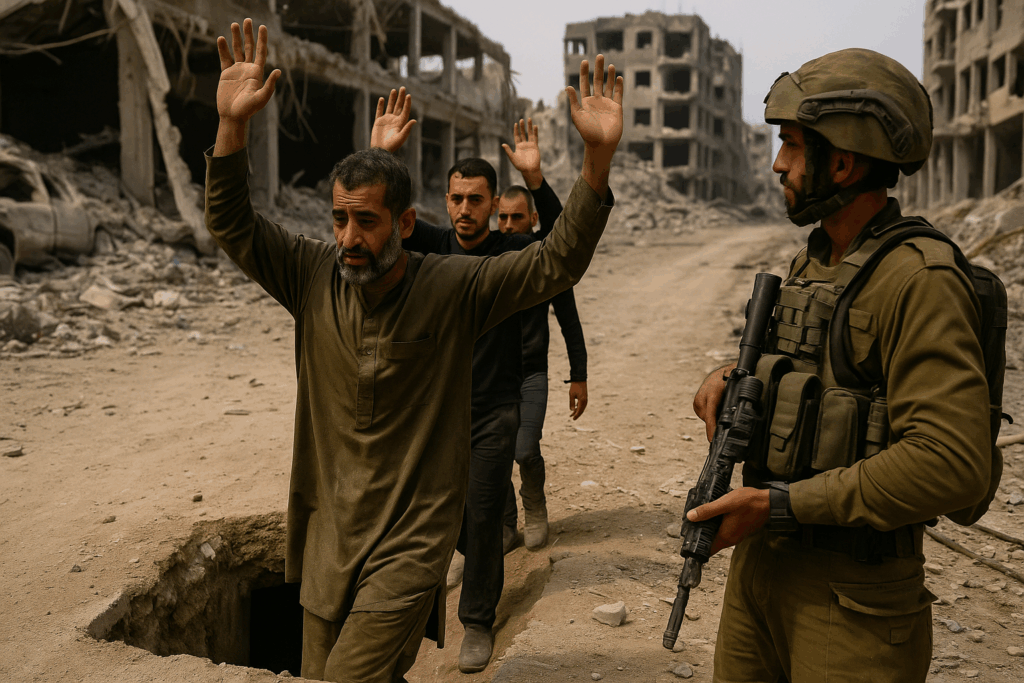

In den Trümmern von Beit Hanoun, einem ehemaligen Hamas-Bollwerk im Norden des Gazastreifens, spielt sich eine Szene ab, die in ihrer Symbolik weit über den lokalen Konflikt hinausweist: Drei Hamas-Kämpfer tauchen aus einem zerstörten Tunnel auf, desorientiert, mit erhobenen Händen, und ergeben sich kampflos der israelischen Givati-Brigade. Im Hintergrund die Ruinen einer Stadt, die über Jahre als Ausgangspunkt für Angriffe auf israelische Städte wie Sderot und Nir Am diente. Ein Augenblick, der mehr ist als ein taktischer Erfolg: Er markiert eine tektonische Verschiebung im seit Jahrzehnten andauernden Kampf Israels gegen eine Terrororganisation, die das Existenzrecht des jüdischen Staates grundsätzlich ablehnt.

Beit Hanoun liegt nur drei Kilometer von der israelischen Grenze entfernt und galt lange als uneinnehmbar. Aus der Stadt wurden nicht nur Raketen abgefeuert, sondern auch Mörser und Panzerabwehrraketen, die das Leben in israelischen Ortschaften zur ständigen Bedrohung machten. Doch die Armeeoperation, die nach einem tödlichen Hinterhalt im Juli begann, führte in systematischen Phasen zur Zerschlagung der Hamas-Infrastruktur: Tunnel um Tunnel, Waffenlager um Waffenlager, bis selbst die bislang als unerschütterlich geltende Moral der Hamas-Kämpfer bröckelte.

Die Kapitulation der drei Männer ist historisch. Zum ersten Mal ergibt sich ein ganzes Hamas-Bataillon dokumentiert vor laufender Kamera – ein Vorgang, der selbst die Ideologie der Hamas infrage stellt. Denn der Mythos vom heldenhaften „Märtyrertod“, der von den Kommandeuren propagiert wurde, bricht hier sichtbar zusammen. Die Tunnel, über Jahre als Lebensversicherung gepriesen, werden zur Falle. Die einst verborgene Stärke der Hamas wird in der Realität zum Symbol ihrer Schwäche.

Ein Krieg aus Reaktion, nicht aus Kalkül

Die israelische Offensive, bekannt unter dem Codenamen „Merkavot Gidon“, begann als direkte Reaktion auf einen brutalen Hinterhalt, bei dem fünf israelische Soldaten starben: Moshe Nissim Parash (20), Binyamin Assoulin (28), Noam Aharon (20), Moshe Shmuel Noll (21). Diese Namen sind in Israel bekannt, sie stehen für den hohen Preis, den der Staat immer wieder für seine Sicherheit zahlen muss. Der Tod dieser jungen Männer führte zur Entscheidung, die Hamas in Beit Hanoun nicht nur militärisch zu schwächen, sondern vollständig zu entwurzeln.

Zu dieser Strategie gehörte auch die gezielte Tötung von Hussein Fayyad, dem Kommandeur des Hamas-Bataillons in Beit Hanoun. Er hatte Raketenangriffe gegen israelische Zivilisten koordiniert und war Drahtzieher des tödlichen Hinterhalts. Sein Versteck: ein weit verzweigtes Tunnelsystem, das für monatelanges Überleben ausgelegt war – ausgestattet mit Wasser, Nahrung und Waffen. Heute ist auch dieses Tunnelnetz zerstört.

Der psychologische Faktor

Die Armeeoperationen gegen die Tunnel haben nicht nur die militärischen Kapazitäten der Hamas dezimiert, sondern auch ihren psychologischen Rückhalt angegriffen. Über Jahre galt der Untergrund als sicherer Rückzugsraum, Symbol für Überlegenheit und Ausdauer. Doch wenn Kämpfer nun freiwillig und dokumentiert aufgeben, sendet das ein deutliches Signal: Der Preis des Widerstands ist nicht mehr heroisch, sondern sinnlos.

Generalstabschef Herzi Halevi machte das nach einem Besuch im Kampfgebiet deutlich: „Ihr habt über und unter der Erde Terrorinfrastruktur ausgeschaltet. Wenn kein Abkommen zur Freilassung der Geiseln erreicht wird, wird der Kampf unvermindert weitergehen.“ Es ist eine klare Botschaft: Die Armee wird nicht nachlassen, solange Hamas weiterhin Israels Existenz bedroht.

Ein Bild, das bleibt

Das Bild der drei kapitulierten Hamas-Kämpfer hat sich tief in die israelische Öffentlichkeit eingebrannt. Es steht für den Bruch mit einer Ideologie, die Gewalt und Tod als heilig verklärt. Und es belegt, dass Israels Strategie – gezielt Terrornetzwerke auszuschalten und dabei zivile Opfer so weit wie möglich zu vermeiden – nicht nur militärisch, sondern auch psychologisch erfolgreich ist.

Doch während Israel diesen Kampf gegen eine Terrororganisation führt, gerät in Europa der moralische Kompass ins Wanken. Ein aufsehenerregendes Beispiel dafür ist die Äußerung von Teresa Ribera, Vizepräsidentin der EU-Kommission, die Gaza öffentlich mit dem Holocaust verglich.

Der gefährliche Vergleich

In einem Radiointerview bezeichnete Ribera die Situation in Gaza als „grauenhaft, unerträglich, unmenschlich und unmoralisch“ – und zog dabei Parallelen zum Warschauer Ghetto und zu Auschwitz-Birkenau. Nicht die Massaker der Hamas am 7. Oktober an israelischen Zivilisten waren für sie der Skandal, sondern das Vorgehen der israelischen Armee gegen Terrorinfrastruktur.

Solche Vergleiche sind keine bloßen Entgleisungen. Sie sind eine bewusste Verdrehung historischer Tatsachen: Israel, der Staat, der gegründet wurde, um Juden nach dem Holocaust Schutz zu bieten, wird auf eine Stufe mit dem NS-Regime gestellt. Die Folge ist eine Relativierung des industriellen Massenmords der Nazis – und eine Delegitimierung des israelischen Rechts auf Selbstverteidigung.

Täter und Opfer werden vertauscht

Der Holocaust war ein systematischer Vernichtungskrieg gegen ein wehrloses Volk. Gaza ist dagegen ein von der Hamas kontrolliertes Gebiet, aus dem Raketen auf israelische Städte geschossen werden. Israel reagiert darauf mit gezielten Operationen, trotz des Risikos für eigene Soldaten und unter ständiger Bedrohung durch Tunnel, Waffenlager in Moscheen und Terroristen, die sich in Krankenhäusern verschanzen.

Doch genau diese Differenzierung geht in Teilen Europas verloren. Statt die Aggressoren zu benennen, wird Israel dämonisiert – oft im Namen angeblicher Menschenrechte. Dass dabei mehr als 20.000 Hilfskonvois seit Kriegsbeginn nach Gaza gebracht wurden, trotz der ständigen Bedrohung für israelische Soldaten, wird verschwiegen. Auch, dass Hamas bewusst ziviles Leid inszeniert, um internationale Kritik gegen Israel zu provozieren.

Das Schweigen der EU

Besonders bedenklich ist, dass Ribera keine parteiinternen Konsequenzen fürchten muss. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schweigt. Kein Wort der Distanzierung, kein klares Signal, dass Vergleiche mit Auschwitz eine rote Linie überschreiten. Dieses Schweigen ist ein Verrat an der historischen Verantwortung Europas – und an der Erinnerung an Millionen ermordeter Juden.

Unmenschlich ist etwas anderes

Unmenschlich ist nicht, wenn Israel Tunnel zerstört, die als Waffenlager dienen. Unmenschlich ist, wenn Hamas diese Tunnel unter Schulen und Kindergärten baut. Unmenschlich ist nicht, wenn ein Staat seine Bürger vor Raketen schützt. Unmenschlich ist, wenn eine Terrororganisation die eigene Bevölkerung als lebenden Schutzschild benutzt. Und unmenschlich ist, wenn europäische Politiker diesen Zynismus nicht nur ignorieren, sondern aktiv unterstützen.

Europas moralischer Abgrund

Der Satz „Nie wieder“ war ursprünglich eine Mahnung, das jüdische Volk nie wieder schutzlos einem Völkermord auszusetzen. Wenn heute der jüdische Staat, der aus dieser Mahnung entstand, mit Nazi-Deutschland verglichen wird, ist das nicht nur geschichtsvergessen, sondern gefährlich. Es schwächt Israel genau dann, wenn es sich gegen existenzielle Bedrohungen wehren muss – und es befeuert einen neuen Antisemitismus, der sich modern und moralisch gibt, aber die gleichen alten Muster bedient.

Das Bild der drei sich ergebenden Hamas-Kämpfer bleibt als Symbol eines Wandels in Gaza. Doch es steht auch in krassem Kontrast zur moralischen Erosion Europas. Wer Täter und Opfer vertauscht, verliert nicht nur den Blick für die Realität, sondern auch den Kompass, der Europa nach 1945 Orientierung gab. „Nie wieder“ muss auch für Israel gelten – gerade dann, wenn es angegriffen wird. Wer das vergisst, verrät nicht nur die Opfer der Vergangenheit, sondern auch die Werte der Gegenwart.

Titel-/Vorschaubild: Symbolbild / KI