Ein politisches Beben mit Ansage

Argentinien hat gewählt – und die liberale Partei von Präsident Javier Milei ist als klarer Sieger aus den Kongresswahlen hervorgegangen. Was für viele Beobachter keine Überraschung war, kam für den europäischen Medienmainstream dennoch wie ein Donnerschlag. Denn wer den letzten Monaten folgte, konnte glauben, Argentinien stünde kurz vor einer „Korrekturwahl“, die den unbequemen „Anarcho-Kapitalisten“ aus dem Amt der Machtverteilung verdrängen würde. Prognosen und Kommentare zeichneten das vertraute Bild: ein überforderter Populist, ein taumelndes Land, eine „müde gewordene Revolution“. Das Wahlergebnis widerlegte all das – und offenbarte einmal mehr die erschreckende Kluft zwischen journalistischem Wunschdenken und realer Wählerwirklichkeit.

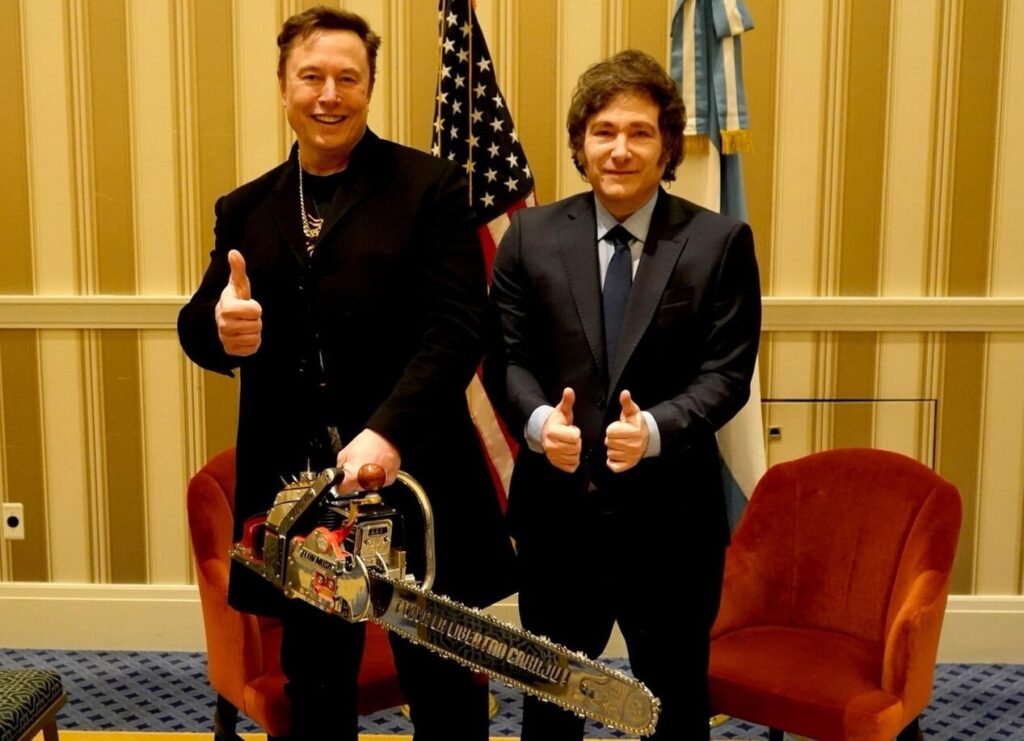

Der Präsident mit der Kettensäge

Milei war 2023 angetreten, um ein Land aus dem Würgegriff jahrzehntelanger Misswirtschaft und Korruption zu befreien. Sein Symbol – die Kettensäge – stand für den radikalen Schnitt durch das Dickicht der Bürokratie. In seiner ersten Amtsperiode halbierte er die Zahl der Ministerien von 18 auf 8. Der Apparat, der zuvor aus allen Nähten platzte, wurde verschlankt, der Beamtenapparat beschnitten. Das Ergebnis? Der Staat funktioniert – vielleicht nicht reibungslos, aber weit effizienter als je zuvor.

Diese Reduktion, die europäischen Beobachtern als „sozial kalt“ gilt, brachte Argentinien erstmals seit Jahrzehnten administrative Übersicht. Weniger Behörden, weniger Pfründe, weniger Möglichkeiten, das System zur persönlichen Bereicherung zu nutzen. Milei bewies, dass Effizienz nicht durch Zuwachs, sondern durch Weglassen entsteht.

Weniger NGOs, mehr Menschen

Ein weiterer Schlag gegen das alte Machtgefüge: die Kürzung von NGO-Mitteln. Was in Europa als Sakrileg gilt – denn dort sind NGOs längst zu moralischen Ersatzregierungen aufgestiegen –, wurde in Buenos Aires zur Schlüsselfrage sozialer Gerechtigkeit. Statt dubiose Vereine und parteinahe Organisationen zu alimentieren, ließ Milei das Geld direkt an Bedürftige fließen. Das Ergebnis war verblüffend: Die Armutsquote sank deutlich, die Hilfen kamen tatsächlich bei jenen an, für die sie gedacht waren.

In europäischen Redaktionsstuben sorgte diese Maßnahme für hochgezogene Augenbrauen. Man warf Milei „Populismus mit der Gießkanne“ vor – und übersah dabei, dass der klassische Umverteilungsstaat bisher nur eines zuverlässig produziert hatte: neue Armut und neue Abhängigkeit.

Deregulierung als Befreiung

Auch Mileis Wirtschaftspolitik folgt einem klaren Prinzip: Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Marktes. Wo in Europa reflexhaft nach Regulierung gerufen wird, schraubte der argentinische Präsident an der Demontage überholter Vorschriften. Besonders deutlich zeigte sich das auf dem Mietmarkt. Die staatliche Preisbindung, einst als Schutz gedacht, hatte den Wohnungsmarkt ausgetrocknet. Nach deren Abschaffung schnellte das Angebot in die Höhe, die Mieten sanken. Ein Lehrstück in praktischer Ökonomie – und ein Armutszeugnis für jene, die glauben, soziale Gerechtigkeit ließe sich per Paragraph verordnen.

Der Triumph über die Inflation

Noch eindrucksvoller ist die wirtschaftliche Stabilisierung. Eine Inflation von über 200% hatte Argentinien an den Rand der Funktionsunfähigkeit gebracht. Innerhalb von zwei Jahren drückte Milei die Teuerung auf unter 3%. Das gelang nicht durch die Druckerpresse, sondern durch eisernes Haushalten, konsequente Geldmengensteuerung und radikale Ausgabendisziplin.

Erst diese Stabilisierung machte es möglich, dass die USA ein Investitionspaket von 40 Milliarden Dollar schnürten – ein Vertrauensbeweis, der noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Doch anstatt diesen Erfolg anzuerkennen, erklärten manche Kommentatoren das amerikanische Engagement zur eigentlichen Ursache von Mileis Wahlsieg. Logisch ist das nicht, aber es rettet das Gesicht der eigenen Fehlprognosen.

Wenn Fakten das Narrativ stören

Denn kaum ein Ereignis zeigt die intellektuelle Schieflage westlicher Berichterstattung deutlicher als diese Wahl. Die europäischen Leitmedien – insbesondere die öffentlich-rechtlichen Anstalten – hatten Milei schon im Wahlkampf als exotischen „Rechtslibertären“, als gefährlichen „Anti-System-Populisten“ oder gar als „Mini-Trump“ etikettiert.

Wer ihn ernst nahm, galt als naiv oder „wirtschaftsromantisch“. Nun, da er mit seinem Kurs Erfolg hat, sucht man fieberhaft nach Erklärungen, die nicht das Offensichtliche anerkennen: dass wirtschaftliche Vernunft, politische Klarheit und die Absage an linke Staatsgläubigkeit von den Wählern honoriert werden.

Trump als Allzweckschuldiger

Weil Selbstkritik im medialen Betrieb selten geworden ist, wird die Verantwortung kurzerhand exportiert. Schuld am argentinischen Wahlergebnis, so hört man, sei natürlich – Donald Trump. Dessen „rechtsliberale Netzwerke“ hätten Milei „unterstützt“. Welch grandiose Entlastungsstrategie: Wenn die Realität nicht dem eigenen Weltbild folgt, muss eben das Feindbild herhalten.

Dabei übersieht man geflissentlich, dass die politische Energie, die Milei trägt, eine zutiefst nationale ist. Sie speist sich aus der Ermüdung eines Volkes, das sich jahrzehntelang von korrumpierten Regierungen ausnehmen ließ. Die Parallelen zu den USA, zu Italien, zu den Niederlanden oder Frankreich sind offensichtlich – und genau das macht die europäischen Kommentatoren so nervös.

Das Comeback eines Landes

Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Staatsquote Argentiniens liegt nach zwei Jahren Milei bei rund 36%. Zum Vergleich: Österreich hält bei etwa 55%, Deutschland knapp darunter. Der Unterschied ist nicht nur statistisch, sondern mentalitätsprägend. Argentinien setzt auf Freiheit und Eigenverantwortung, Europa auf Betreuung und Kontrolle.

Vor rund hundert Jahren zählte Argentinien zu den wohlhabendsten Ländern der Welt, mit einem Lebensstandard, von dem Europa nur träumen konnte. Dann kamen Verstaatlichungen, Protektionismus, Inflation, Klientelpolitik – kurz: Korruption gepaart mit Inkompetenz in Reinform. Dass das Land heute wieder Hoffnung schöpft, verdankt es einer Regierung, die verstanden hat, dass man Wohlstand nicht herbeisubventionieren kann.

Medien zwischen Moral und Markt

Der Wahlsieg Mileis ist deshalb nicht nur ein politisches, sondern auch ein mediales Ereignis. Er legt die Schwächen eines Journalismus offen, der sich zu oft als moralische Instanz und zu selten als analytische Instanz versteht. Wer politische Gegner dämonisiert, statt ihre Argumente zu prüfen, produziert keine Aufklärung, sondern Propaganda.

Das gilt nicht nur für Argentinien. Es gilt auch für Europa, wo ähnlich wie in Buenos Aires die Stimmen der Reform, der Deregulierung und der fiskalischen Vernunft mit zunehmender Lautstärke als „rechtspopulistisch“ abgetan werden.

Die Rückkehr der Vernunft

Javier Milei steht sinnbildlich für eine Bewegung, die mehr ist als ein regionales Phänomen. Sie markiert den Versuch, Politik wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen – den Staat zu entlasten, nicht zu vergrößern; Bürgern zu vertrauen, statt sie zu gängeln; Medien an ihre Aufgabe zu erinnern, statt sie zu Erziehern zu machen.

Argentinien zeigt: Der Weg aus der Krise führt nicht über neue Schulden, neue Gesetze und neue Ideologien, sondern über die schlichte Einsicht, dass Freiheit funktioniert. Das mag in europäischen Redaktionsstuben als Zumutung gelten. Doch wer den Wind der Realität ignoriert, darf sich über das Pfeifen im Blätterwald nicht wundern.

Foto Javier Milei und Elon Musk: wikimedia / Argentina.gob.ar / cc by 4.0 / cropped