Das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen hat kürzlich eine Entscheidung getroffen, die nicht nur Juristen aufhorchen lässt, sondern auch in der politischen Debatte für erhebliche Unruhe sorgt. Es bestätigte einen Schiedsspruch, der auf Grundlage islamischen Rechts – der Scharia – gefällt wurde. Damit öffnet sich eine Tür, die viele Experten als Einfallstor für Paralleljustiz sehen. Kritiker warnen: Die Scharia sei mit den Grundwerten des österreichischen Rechtsstaates unvereinbar.

Der Fall: Ein Vertrag nach islamischem Recht

Ausgangspunkt war ein Vertrag zwischen zwei Männern, der vorsah, dass im Streitfall nicht die österreichische Rechtsordnung, sondern die Vorschriften der Scharia zur Anwendung kommen sollten. Als es zum Konflikt kam, entschied ein Schiedsgericht nach islamischem Recht, dass einer der Vertragspartner 320.000 Euro zu zahlen habe. Der unterlegene Mann zog daraufhin vor das Wiener Gericht – in der Hoffnung, das Scharia-Urteil für ungültig erklären zu lassen.

Doch das Landesgericht sah dies anders: Der Vertrag sei wirksam, und die Einbeziehung islamischer Rechtsnormen verstoße nicht per se gegen österreichische Grundwerte. Entscheidend sei die Privatautonomie – also das Recht, Verträge frei zu gestalten, solange sie nicht gegen zwingende Gesetze oder die guten Sitten verstoßen. Dass die angewandten Regeln auf der Scharia basierten, sei nicht automatisch sittenwidrig, urteilte das Gericht.

Privatautonomie versus Paralleljustiz

Damit stößt das Gericht eine grundsätzliche Debatte an: Wie weit darf die Privatautonomie reichen? Einerseits ist sie eine tragende Säule jeder liberalen Gesellschaft. Bürger sollen frei darüber entscheiden können, wie und mit wem sie Verträge schließen. Andererseits kann diese Freiheit missbraucht werden, wenn sie zur Etablierung von Normsystemen führt, die mit den Werten und Prinzipien des österreichischen Rechtsstaates kollidieren.

Genau an diesem Punkt setzt die Kritik an. Während Verträge über Mietverhältnisse, Kaufgeschäfte oder Werkleistungen problemlos der Privatautonomie unterstellt werden können, stellt sich die Frage: Kann man auch Rechtsordnungen, die Frauen entrechten, Körperstrafen legitimieren oder religiöse Diskriminierung in sich tragen, in den privaten Rechtsverkehr einführen?

Die Unvereinbarkeit von Scharia und österreichischem Recht

Die Scharia ist kein einheitlicher Gesetzestext, sondern ein komplexes System religiöser Vorschriften, das je nach Schule, Tradition und Auslegung unterschiedlich angewandt wird. Schon diese Mehrdeutigkeit macht sie aus rechtsstaatlicher Sicht problematisch. Rechtssicherheit – einer der zentralen Pfeiler moderner Justiz – wird dadurch untergraben.

Hinzu kommt der Inhalt. Die Scharia kennt in vielen Ausprägungen Strafen, die mit den europäischen Menschenrechten nicht vereinbar sind: Steinigung, Prügelstrafe oder die Diskriminierung von Frauen vor Gericht. Während in Österreich die Gleichstellung von Mann und Frau verfassungsrechtlich garantiert ist, sieht die Scharia in vielen Lesarten vor, dass Frauen nur eingeschränkt zeugnisfähig sind oder dass ihr Erbrecht geringer ausfällt. Auch religiöse Minderheiten können benachteiligt werden.

Ein Rechtsstaat, der solche Normen anerkennt oder auch nur toleriert, untergräbt seine eigenen Grundlagen.

Politische Reaktionen: Scharfe Kritik

FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner äußerte deutliche Worte: „Die Scharia ist nicht mit dem österreichischen Verständnis von Recht zu vereinbaren und verstößt gegen alle guten Sitten, die ich kenne – leider ist unser Rechtsstaat momentan gegen diese Form des Islams machtlos.“

Er warnt vor einem gefährlichen Präzedenzfall: Solange die Ergebnisse im Sinne der Beteiligten ausfallen, hielten sich Betroffene an die Regeln der Scharia. Erst wenn das Resultat nicht passe, werde das österreichische Gericht angerufen. Damit werde der Rechtsstaat zur bloßen Rückversicherung degradiert.

Auch andere Juristen sehen die Entscheidung kritisch. Das Wiener Gericht habe zwar formal korrekt argumentiert – doch die Frage sei, ob man mit dieser formalen Sichtweise nicht dem Entstehen von Parallelstrukturen Vorschub leistet. Österreich müsse sich klar positionieren: Privatautonomie dürfe nicht zur Rechtfertigung von Normen genutzt werden, die im Kern den Grundwerten widersprechen.

Die Rolle der Gerichte: Formales Recht versus Wertordnung

Das Landesgericht Wien stellte ausdrücklich klar, dass es nicht Aufgabe der Richter sei, die inhaltliche Richtigkeit oder moralische Angemessenheit der Scharia zu prüfen. Maßgeblich sei allein, dass die Parteien diese Rechtsordnung freiwillig vereinbart hätten und das Ergebnis nicht offenkundig gegen die „ordre public“ – also die fundamentalen Prinzipien des österreichischen Rechts – verstoße.

Doch genau hier liegt die Bruchlinie: Muss ein Gericht nicht prüfen, ob das angewandte Normensystem mit der europäischen Menschenrechtskonvention und den Grundwerten der Verfassung kompatibel ist? Reicht es aus, nur auf den Vertrag zu blicken, ohne die dahinterliegende Rechtsordnung zu hinterfragen?

Gefahr der Paralleljustiz

Der Fall zeigt: Sobald Gerichte Urteile akzeptieren, die auf fremden Rechtsordnungen beruhen, entsteht die Möglichkeit einer schleichenden Paralleljustiz. Diese Entwicklung ist kein bloß theoretisches Problem. Schon heute gibt es in mehreren europäischen Ländern informelle Schiedsgerichte, die Streitigkeiten nach religiösem Recht entscheiden.

Während solche Gremien für interne Gemeindefragen unproblematisch erscheinen mögen, geraten sie in Konflikt mit dem Rechtsstaat, sobald es um finanzielle Verpflichtungen, Familienrecht oder Strafrecht geht. Österreich muss daher wachsam bleiben, um eine Aushöhlung der staatlichen Gerichtsbarkeit zu verhindern.

Ein Präzedenzfall mit Signalwirkung

Der Wiener Entscheid wird nicht der letzte Fall dieser Art bleiben. Im Gegenteil: Er dürfte Nachahmer finden. Je häufiger Verträge unter Bezugnahme auf religiöse Rechtsordnungen geschlossen werden, desto größer wird der Druck auf Gerichte, diese zu akzeptieren. Damit droht eine gefährliche Verschiebung: weg von der Allgemeinverbindlichkeit des österreichischen Rechts, hin zu partikularen Normsystemen.

Für eine pluralistische Demokratie ist das eine Zerreißprobe. Österreich lebt von der Integration seiner Bürger in eine gemeinsame Rechts- und Werteordnung. Sobald Gruppen beginnen, sich durch religiöse oder kulturelle Sonderrechte aus dieser Ordnung auszuklinken, verliert der Rechtsstaat seine Bindekraft.

Fazit: Der Rechtsstaat darf nicht relativiert werden

Die Entscheidung des Wiener Landesgerichts wirft ein Schlaglicht auf die Spannungsfelder unserer Zeit: Religionsfreiheit und Privatautonomie auf der einen Seite, Rechtsstaatlichkeit und Grundwertebindung auf der anderen.

Klar ist: Privatautonomie darf nicht zum Deckmantel für die Einführung von Normen werden, die den Prinzipien von Menschenwürde, Gleichheit und Rechtssicherheit widersprechen. Der Rechtsstaat lebt von seiner Unteilbarkeit – er kann nicht in „österreichisches Recht“ und „Scharia-Recht“ aufgespalten werden.

Die Justiz ist gefordert, hier klare Grenzen zu ziehen. Sonst droht das Fundament unseres Rechtsstaates – die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz – untergraben zu werden.

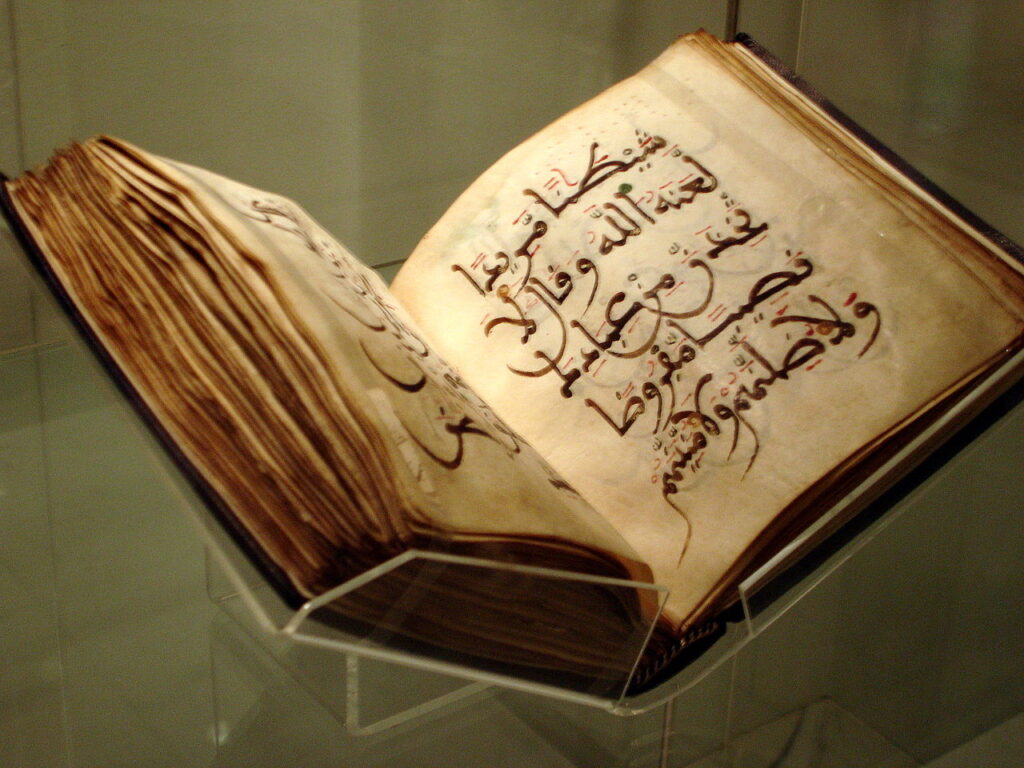

Fotos:

Titel-/Vorschaubild (Koran im British Museum): wikimedia / LordHarris / cc by-sa 3.0

Beitragsbild (Scharia-Zone-Aufkleber): wikimedia / flickr / George Rex / cc by-sa 2.0

Genau davor warnte bereits vor Jahren Joachim Wagner in seiner Studie: „Richter ohne Gesetz. Islamische Paralleljustiz gefährdet den Rechtsstaat“ Genauso Sabatina James in: „Scharia in Deutschland. Wenn die Gesetze des Islam das Recht brechen.“

Die Scharia ist das islamische Gottesgesetz – vorgesehen für den islamischen Gottesstaat/Kalifat auf Erden. Religion ist aber nur für das Jenseits zuständig – d.h. – der Islam ist eine Ideologie, mit einem Gesetz, dass im Gottesstaat auf Erden angewendet wird (keine Trennung von Staat und Religion!!). Besonders Frauen werden diskriminiert: Nach dem Koran haben Männer „Autorität“ über Frauen und können sie schlagen, wenn sie „ungehorsam“ sind (4,34). Laut Mohammad, dem Propheten des Islam, sind Frauen weniger intelligent als Männer – es werden zwei Frauen benötigt, um das Zeugnis eines Mannes aufzuwiegen – und die Mehrheit der Bevölkerung der Hölle besteht aus Frauen, die mit Eseln und Hunden verglichen werden.

Siehe: https://de.gatestoneinstitute.org/9056/christliche-maedchen-muslimische-maenner

Warum unterstützen gerade linke Frauen diese barbarische Ideologie, die Frauen so demütigt?

Eine der vielen Studien zeigt erschreckende Ergebnisse: „67,8 Prozent der befragten muslimischen Schüler bestätigen die Aussage, dass „die Regeln des Koran wichtiger sind als die Gesetze in Deutschland.“ – https://hpd.de/artikel/scharia-wichtiger-grundgesetz-22144 und: „Neue Islam-Studie: Mehr als eine Million Muslime in Deutschland zeigen emotionale Anfälligkeit für Radikalisierung“ – https://www.presseportal.de/pm/58964/6046057

Die Zukunft Europas heißt: Unterwerfung unter die Scharia!

Die Legislative beschließt Gesetze – In Österreich bilden der Nationalrat und der Bundesrat die Legislative auf Bundesebene. Auf Landesebene ist die gesetzgebende Gewalt der Landtag.

Gibt es jetzt schon einen Gottesstaat in Österreich, denn: Die Scharia, das islamische Recht, beschreibt (insbesondere im islamischen Rechtskreis) „die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen, Mechanismen zur Normfindung und Interpretationsvorschriften des Islam“. Ein einziger Gott (Allah) gilt in diesem Rechtssystem als der oberste Gesetzgeber – https://de.wikipedia.org/wiki/Scharia

Also das österreichische Volk, der Souverän, hat diesen Gesetzgeber – Allah – sicherlich nicht gewählt und er sitzt auch nicht im Nationalrat oder im Bundesrat noch in den Landtagen!