Einleitung – der tote Aktivist, der tote Diskurs

Der Tod Charlie Kirks, des Autors, Aktivisten und unbequemen Mahners, hat das politische Klima in den USA wie auch in Europa erschüttert. Noch schwerer wiegt allerdings, was die Ermittlungen über den mutmaßlichen Attentäter zutage förderten: Tyler Robinson, tief verstrickt in das linksextremistische Milieu, geprägt von der Ideologie jener selbsternannten „Antifaschisten“, die sich Antifa nennen. Eine Organisation, die vorgibt, das Böse zu bekämpfen, dabei jedoch selbst zur Inkarnation des Bösen geworden ist.

Kaum war das Blut des Opfers getrocknet, traten Politiker, Medienleute und moralische Meinungsmacher auf den Plan, die weniger am Mord als solchem interessiert schienen, sondern an der Gelegenheit, dem Toten noch rasch ein zweites Begräbnis zu bereiten – jenes des Rufes. Pietätlos, lügenbasiert, diffamierend. Man sprach weniger vom Täter als vom angeblich zweifelhaften Lebenswerk des Ermordeten. Hier wurde nicht nur ein Mensch zu Grabe getragen, sondern auch die Anständigkeit des öffentlichen Diskurses.

Die Antifa – eine Hydra im Tarnanzug

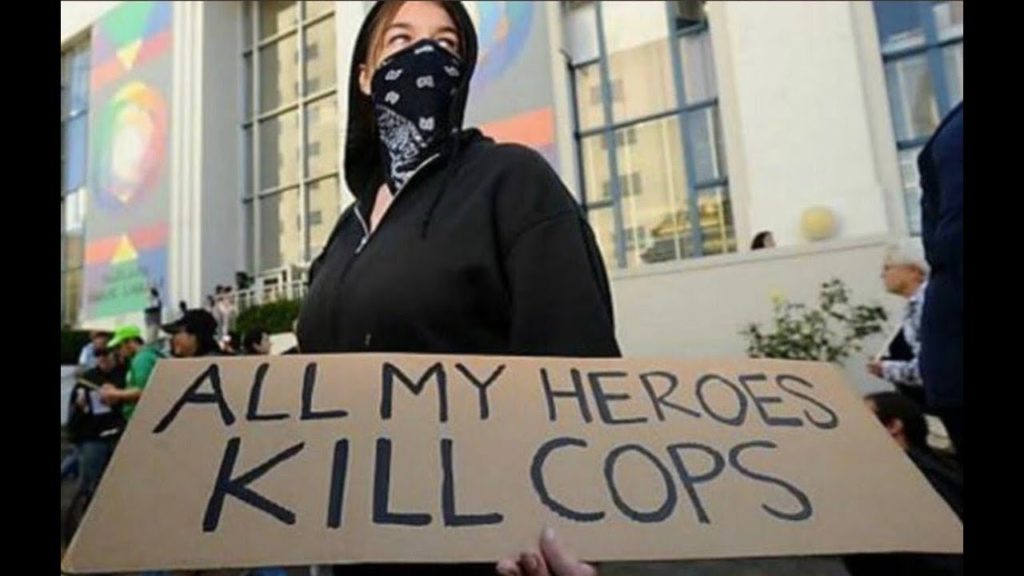

Seit Jahren wird die Antifa als lose, angeblich gar nicht wirklich existierende Bewegung beschrieben. Ein bunter Haufen junger Idealisten, die sich – so will es die Legende – aus edler Gesinnung gegen den Faschismus stemmen. Wer jedoch hinter die Maske blickt, erkennt eine andere Wahrheit: Die Antifa ist keine jugendliche Protestbewegung, sondern ein internationales Netzwerk mit klarer Agenda. Gewalt ist nicht Ausrutscher, sondern Methode. Einschüchterung, Hetze, Kampagnen, Sabotage – das sind die Werkzeuge.

Man gibt sich als antifaschistisch, lehnt aber in Wahrheit unsere Rechtsstaaten ab, ihre Institutionen, ihre Spielregeln. Demokratie gilt nur so lange, bis das Ergebnis passt. Gerichte sind so lange akzeptabel, bis ein Urteil gefällt wird, das nicht ins eigene Weltbild passt. Die Polizei ist nicht Ordnungsmacht, sondern Feind. Kurz: Die Antifa lebt vom und im Widerspruch – im Namen der Freiheit die Freiheit zu zerstören.

Das Märchen vom „Unverbietbaren“

Politiker, die angesichts der jüngsten Forderungen nach einem Antifa-Verbot in Deutschland, Österreich oder den USA abwiegeln, bedienen sich stets derselben Ausrede: Man könne die Antifa gar nicht verbieten. Es fehle an Strukturen, an Hierarchien, an Vereinsregistern.

Das ist nichts anderes als eine Ausrede, die freilich voraussetzt, dass der Bürger dumm genug ist, sie zu glauben. Denn selbstverständlich sind auch Terrorismus, organisierte Kriminalität oder Mafia nicht als eingetragene Vereine in den Handelsregistern vermerkt. Hat je ein Terrorist seinen Mitgliedsausweis vorgezeigt? Wurde je ein Sprengsatz von einer Geschäftsführung mit Firmenstempel abgesegnet? Die Abwesenheit offizieller Form bedeutet nicht Abwesenheit von Organisation.

Staaten haben es stets verstanden, Netzwerke der Gewalt zu erkennen, zu benennen und zu verfolgen. Warum sollte dies ausgerechnet bei jenen nicht gelten, die sich Antifa nennen?

Der legale Arm – NGOs und Steuermillionen

Das besonders Pervers-Geniale an diesem System ist seine legale Flanke. Unter dem Deckmantel politischer Bildung, „Demokratieprojekten“ oder „Aufklärungskampagnen“ fließen Millionen an Steuergeldern in Vereine und NGOs, die nichts anderes tun, als das Narrativ der Antifa salonfähig zu machen. So wird der radikale Arm geschützt durch den legalen Arm, die Faust von der Predigt, die Brandstiftung von der Broschüre.

Während der Staat angeblich hilflos zusieht, finanziert er seine eigenen Gegner. Ein absurdes Theater: Mit den Steuergeldern des Arbeitnehmers wird dessen Betrieb niedergebrannt, mit den Abgaben des Bürgers werden die Parolen gegen seine Polizei und seine Justiz gedruckt.

Verweigerung und Verachtung

Eines ist allen Antifa-Aktivisten gemeinsam: die kategorische Verweigerung, mit staatlichen Institutionen zusammenzuarbeiten. Man bedroht Polizisten, man inszeniert Schauprozesse in den sozialen Medien, man diffamiert Richter und Staatsanwälte. Wer wagt, Recht zu sprechen, wird selbst zum Angeklagten im Tribunal der moralischen Überheblichkeit.

Dieses Verhalten ist kein Unfall, es ist Programm. Die Botschaft lautet: Wir erkennen eure Regeln nicht an. Wir schaffen uns unsere eigenen. Und wehe dem, der nicht spurt – sei er Journalist, Politiker oder nur ein Nachbar, der den Mut hat, sich zu widersetzen.

Politisches Wegschauen und scheinheilige Ignoranz

Wenn dann Minister oder Abgeordnete – wie jüngst die österreichische Justizministerin – behaupten, die Antifa nicht zu kennen, so ist dies entweder groteske Inkompetenz oder, wahrscheinlicher, ein gezielter Schutzschirm. „Antifa? Nie gehört!“ – das soll die lästige Frage nach Verantwortung ersticken. Man deckt die Strukturen, indem man ihre Existenz leugnet.

Doch die Bürger sind nicht so blind, wie manche hoffen. Wer mit offenen Augen durch die Straßen geht, sieht die Sprühparolen an den Wänden, die zerstörten Denkmäler, die zerschlagenen Scheiben. Man sieht, wer sich organisiert, wer mobilisiert, wer marschiert. Das Nichtwissen ist kein Nichtwissen. Es ist politisch gewolltes Wegschauen.

Der internationale Vergleich – die Fronten verhärten sich

Die Vereinigten Staaten haben begonnen, die Antifa als das zu behandeln, was sie ist: eine terroristische Organisation. Nach monatelangen Ausschreitungen, nach Angriffen auf Regierungsgebäude, nach Befreiungsversuchen von Kriminellen aus Gefängnissen ist die Geduld erschöpft.

Ungarn und die Niederlande haben bereits nachgezogen. Wer die Ordnung verteidigen will, wer den Rechtsstaat ernst nimmt, kann das nicht tun, indem er den linken Terror romantisiert. Die Frage ist nicht, ob ein Verbot möglich ist, sondern ob der politische Wille vorhanden ist.

Moralische Überlegenheit – das letzte Feigenblatt

Das gefährlichste Instrument der Antifa ist nicht der Molotowcocktail, nicht die Pflasterstein in der Faust. Es ist die Behauptung moralischer Überlegenheit. Wer sich antifaschistisch nennt, hat die Deutungshoheit über Gut und Böse für sich gepachtet. Jeder Gegner ist per Definition Faschist, jeder Kritiker verdächtig, jeder Abweichler ein Feind.

Es ist diese moralische Selbstvergöttlichung, die Gewalt rechtfertigt. Es ist der Glaubenssatz, der Häuser brennen und Menschen sterben lässt. Und es ist die große intellektuelle Feigheit unserer Zeit, dass Politiker, Journalisten und Intellektuelle diesen Bluff durchgehen lassen, anstatt ihn als das zu entlarven, was er ist: eine Lüge.

Schlusspunkt – die Wahl zwischen Staat und Straße

Der Mord an Charlie Kirk, die Enthüllungen über seinen Attentäter, die Reaktionen von Politik und Medien – all das zeigt uns eine einfache Wahrheit: Die Antifa ist keine „Jugendbewegung“, kein „buntes Bündnis für Gerechtigkeit“, sondern ein Angriff auf unsere Ordnung, unsere Demokratie, unsere Freiheit.

Wer dies nicht sehen will, schützt nicht nur eine kriminelle Vereinigung, er gefährdet die Grundlagen unserer Gesellschaft. Ein Staat, der nicht bereit ist, seine Gegner zu benennen und zu bekämpfen, kapituliert.

Die Frage lautet: Wollen wir im Rechtsstaat leben – oder im Faustrecht der Straße? Wer das ernsthaft beantworten will, der kommt an einem Schluss nicht vorbei: Die Antifa muss benannt, entlarvt und verboten werden. Nicht irgendwann, nicht vielleicht, sondern jetzt.

„Wenn ich Kommunist wäre…“ – https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=neb-001:1977:103::4033

Lauter „Nazis“?

Als qualitativer Soziologe erforsche ich laufend unsere Gesellschaft und spreche mit vielen Menschen über ihr Leben, ihre Einstellungen zu Familie, Staat, Politik – eben über alltägliche persönliche Wertevorstellungen. Seit Jahren hoffe ich einen echten „Nazi“ kennenzulernen, denn in diversen Medien taucht dieser Begriff immer häufiger auf – ich muss gestehen – ich habe noch niemand getroffen, der heute dem so strapazierten Begriff im historischen Kontext der Definition bei Wikipedia (1): „Anhänger des Nationalsozialismus“ entsprechen würde. „Nationale Sozialisten“, also Anhänger der SPÖ, traf ich viele, lauter nette Leute. Auch die „Internationalen Sozialisten“ also KPÖler, Grüne und andere Verehrer der marxistischen Unheilslehre, die immerhin 100 Millionen ermordete Menschen, laut „Schwarzbuch des Kommunismus“ (2), zu verantworten hat, gibt’s etwa in Graz massenweise – schon eher dubiose Typen – aber es ist ja nicht verboten, die Bolschewiken zu verehren. Meine Meinung zum inflationär gebrauchten Sager „Nazi“: Wenn jemand sachlich-argumentativ in einer Sache nicht weiterweiß, wird halt einfallslos ein negativ behafteter Begriff als Schutzbehauptung verwendet. Dabei ist der Begriff „Nazi“ (nicht zu verwechseln mit „Faschist“ (3)) uralt: Nazi war ursprünglich eine Koseform des Vornamens Ignaz, „Der Schusternazi“, ein Theaterstück, 1905 in München uraufgeführt. In der Schweiz wurde zum Beispiel bis 1976 ein Vorläuferblatt der Basler Zeitung umgangssprachlich als Nazi-Zyttig bezeichnet. In Österreich hingegen ist jeder, der Tracht trägt, verdächtig, ein „illegaler Nazi“ zu sein – so publiziert in der Krone (4): „ In Österreich seien Trachten ein „legaler Code für illegale Nazis“ – Sylvia Reiss, Kommunikationswissenschaftlerin, ÖBB-Betriebsrätin und Kammerrätin der Arbeiterkammer Wien“. Eine typische einfallslose Verallgemeinerung, die auf „den „Dauerwahnzustand“ der österreichischen Linken hinweist. Aber diese Chuzpe gibt’s auch bei den Sprachpolizisten, die in alten Büchern nach verdächtigen „NS-Affinitäten“ suchen. Jüngst verbannte man Werke des weststeirischen Heimatdichters und Landarztes Hans Kloepfer aus der Grazer Stadtbibliothek, um nach Protesten die Lektüre doch wieder zu erlauben. Sein Denkmal wurde beschmiert – eine echte “Antifa-Nazi-Aktion“? Die „Säuberungen“ gehen weiter – Straßen- und Kasernennamen sollen geändert werden, Bücher vielleicht doch wieder verbrannt und wer weiß was da noch kommt – anscheinend gibt es viele Arbeitslose, die viel Zeit für solch wichtige, kleinliche Zeitgeistereien haben. Ich hätte auch eine Anregung: verbietet die Werke von Ernest Hemingway – er war ein Massenmörder: Unter „Ich töte gerne“ berichtet das Focus Magazin Nr. 39: „Am 2. Juni 1950 berichtete Hemingway Arthur Mizener, dass er 122 Deutsche getötet habe. Eines seiner letzten Opfer sei ein junger, auf einem Fahrrad flüchtender Soldat gewesen – „ungefähr im Alter meines Sohnes Patrick“. Er habe ihm mit einer M1 von hinten durch das Rückgrat geschossen. Die Kugel zerfetzte die Leber.“ Aber vielleicht gibt’s Unterschiede zwischen dem bösen Arzt Hans Kloepfer, der Menschen heilte, und dem guten Mörder Ernest Hemingway, der Menschen skrupellos erschoss? Ich glaube, Hans Weigl hat das richtig erkannt, wie die Linken ticken und Feindbilder einfach erfinden: „Wenn ich Kommunist wäre…“ – https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=neb-001:1977:103::4033

(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Nazi

(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schwarzbuch_des_Kommunismus

(3) https://de.wikipedia.org/wiki/Faschismus

(4) https://www.krone.at/2684433

(5) https://steiermark.orf.at/stories/3149816/

https://www.derstandard.at/story/2000134855591/die-grazer-stadtbibliothek-und-der-nazidichter

https://steiermark.orf.at/stories/3149038/

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0374/index.shtml

(6) „Ich töte gerne“

Jetzt wurde der Hans Weigl auch schon zensuriert – nicht einmal die KI kann den Text rekonstruieren, so geht das eben, wenn es den Linken nicht paßt – einfach weg damit!

„Wenn ich Kommunist wäre“ – Hans Weigl: KI-Paraphrase:

Hans Weigl beginnt seinen Essay mit einem Gedankenexperiment: Was würde er tun, wenn er selbst Kommunist wäre? Diese fiktive Position erlaubt ihm, das Handeln und Denken kommunistischer Akteure kritisch, aber auch systematisch darzustellen.

Er schildert zunächst, dass er als Kommunist versuchen würde, die vorhandenen sozialen Ungerechtigkeiten als Hebel für politische Agitation zu nutzen. Jede Unzufriedenheit – sei es Armut, Arbeitslosigkeit oder Ungleichheit – wäre ein Ansatzpunkt, um Menschen für die eigene Bewegung zu gewinnen.

Dann beschreibt er, dass er gezielt das Misstrauen gegenüber bestehenden Institutionen wie Parlament, Justiz oder Medien verstärken würde. Als Kommunist müsste er daran arbeiten, dass die Menschen den Glauben an die „bürgerliche Demokratie“ verlieren und sie als bloßes Instrument der herrschenden Klasse wahrnehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Strategie der Unterwanderung: Weigl betont, dass er als Kommunist nicht frontal gegen den Staat vorginge, sondern vielmehr in Gewerkschaften, Vereinen, Jugendorganisationen und in der Kulturarbeit aktiv würde, um von innen heraus Einfluss zu gewinnen. So könne man Menschen Schritt für Schritt ideologisch binden, ohne dass sie sofort merken, wie stark sie bereits vereinnahmt werden.

Weigl zeigt auch, dass er – in der Rolle des Kommunisten – gezielt die Sprache manipulieren würde. Begriffe wie „Frieden“, „Demokratie“ oder „Fortschritt“ würden mit neuen, parteipolitischen Inhalten gefüllt. Dadurch könne man breite Zustimmung erzeugen, auch bei Menschen, die mit dem eigentlichen kommunistischen Programm wenig anfangen könnten.

Im weiteren Verlauf macht er deutlich, dass er als Kommunist eine strenge Disziplin und Organisation einfordern würde: Jeder einzelne müsse der Partei untergeordnet sein, persönliche Ansichten hätten zurückzutreten. Nur durch diese eiserne Geschlossenheit sei es möglich, langfristig politische Macht zu erringen.

Zum Schluss zieht Weigl eine Art Resümee: Der Kommunismus sei deshalb so gefährlich, weil er nicht als offene Revolution auftrete, sondern als subtile, schleichende Unterwanderung. Der Essay endet mit dem impliziten Appell, wachsam zu bleiben – nicht nur gegenüber der kommunistischen Ideologie selbst, sondern auch gegenüber ihren verdeckten Methoden, die in demokratischen Gesellschaften schwerer zu durchschauen seien.

Einordnung

Weigls Text ist weniger eine neutrale Analyse als vielmehr ein Warn-Essay: Er will aufzeigen, wie Kommunisten angeblich arbeiten und warum sie eine Bedrohung für die demokratische Gesellschaft darstellen. Das Mittel des Rollenwechsels („Wenn ich Kommunist wäre…“) verstärkt dabei den Eindruck der Authentizität – so, als enthülle er ein Strategiehandbuch.

Mit viel Mühe rekonstruiert:

Hans Weigl: Wenn ich Kommunist wäre:

„Wenn ich Kommunist wäre…

egal, ob moskautreu, euro- oder anarchistischlinksradikal,

wenn ich Kommunist wäre, würde ich

nachts heimlich an eine gut sichtbare Stelle im

Zentrum einer bundesdeutschen Grossstadt ein

Hakenkreuz malen.

Das bringt mehr Publizität ein als eine mit

Rotfrontparolen von oben bis unten beschmierte

Universität.

Ausserdem könnten Rotfrontparolen dort, wo sie

nicht hingehören, bei der Bevölkerung meinen

Freunden schaden. Hakenkreuze aber schaden meinen

Feinden.

Wenn ich Kommunist wäre, würde ich in aller

Oeffentlichkeit das Horst-Wessel-Lied oder den

Badenweiler-Marsch anstimmen, ich würde im

Wirtshaus Lobreden auf die NS-Zeit von mir geben

und anschliessend, möglichst im Chor, Soldatenlieder

aus der Wehrmachts-Zeit absingen.

Wenn ich Kommunist wäre, hätte ich die Hitler-

Welle erfunden. Und wenn ich schon nicht so

gescheit gewesen wäre, sie zu erfinden, würde ich sie,

wenn ich Kommunist wäre, nach Kräften fördern.

Ich würde, wenn ich Kommunist wäre, blonde,

blauäugige junge Grossgewachsene engagieren und

gegen gute Honorare öffentlich Juden beschimpfen

lassen.

Und ich würde das alles, was ich heimlich

angezettelt habe, publizistisch aufwerten, gross herausstellen,

aufblähen: als Wiedergeburt des

Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland

und in Oesterreich.

Immer gerade dann, wenn die öffentliche

Meinung sich über linksradikale Exzesse besonders

empört, würde ich, wenn ich Kommunist wäre,

eifrig dafür sorgen, dass rechtsradikale Aktivitäten

zumindest ein Gleichgewicht herstellen, noch besser:

im Presse-Echo dominieren.

Als italienischer Kommunist würde ich

veranlassen, dass bei Unruhen Linksradikale schwer

verletzt oder getötet werden; in der Bundesrepublik

Deutschland würde ich mich auf jüdische Friedhöfe

spezialisieren, in Oesterreich würde ich eine Sigmund-

Freud-Gedenktafel besudeln.

Hätte ich kommunistische Parteigänger für ihre

konspirative Arbeit zu schulen, würde ich sie

lehren, dass man nicht IBM-Filialen, American-

Express-Büros oder Amerika-Häuser, sondern

sowjetische Handelsvertretungen, Büros der Intourist

oder der Aeroflot verwüsten oder beschädigen soll,

um der guten kommunistischen Sache zu nützen.

5fftulßGß.

Durch alle die erwähnten und andere,

gleichgerichtete Aktivitäten ist es mit geringer Mühe

möglich, die Bevölkerung der Bundesrepublik und

Oesterreichs vor aller Welt zu diskreditieren und

die beiden Staaten politisch zu schädigen.

Ich bin kein Kommunist. Also tu‘ ich das alles,

was ich hier vorgeschlagen habe, natürlich nicht.

Ich plaudere nur so vor mich hin, ich schreibe

für meine Leser auf, was ich mir als Nichtkommunist

über die Kommunisten denke.

Und vielleicht bringe ich sie dadurch auf eine

gute Idee.

Nicht die Kommunisten – die brauchen mich“

Mit kommunismus kann nicht viel anfangen -gab es nie

,mit marxismus schon -gab es /gibt es leider öfters.

Hab die KI über das Thema drüber gelassen und eine äußerst intressante Antwort erhalten:

der Text „Wenn ich Kommunist wäre“ von Hans Weigel wirkt heute fast wie eine prophetische Skizze der kulturellen Einflussnahme durch Ideologie. Nicht, weil er konkrete politische Programme beschreibt, sondern weil er die Mechanismen entlarvt, mit denen sich Weltanschauungen in den Diskurs einschleichen – oft charmant, gebildet und scheinbar harmlos.

🧠 Warum der Text heute aktueller wirkt denn je

• Subtile Ideologisierung statt offener Propaganda:

Weigel beschreibt, wie ein kluger Ideologe nicht mit dem Hammer kommt, sondern mit dem Pinsel. Heute erleben wir genau das: Weltanschauungen werden nicht mehr über Parteiprogramme vermittelt, sondern über Serien, Podcasts, Influencer, Theaterstücke und Schulbücher.

• Kulturelle Hegemonie als Ziel:

Der Text zeigt, wie Kultur zur Bühne für politische Einflussnahme wird. Das ist heute nicht anders – ob in der Debatte um „woke“ Kultur, Cancel Culture oder die Frage, wer in den Feuilletons und Talkshows den Ton angibt.

• Die Toleranz als Einfallstor:

Weigel warnt davor, dass eine offene Gesellschaft sich selbst unterwandern kann, wenn sie keine Grenzen zieht. Diese Spannung zwischen Meinungsfreiheit und ideologischer Vereinnahmung ist heute ein zentrales Thema – gerade in liberalen Demokratien.

• Die Rolle der Intellektuellen:

Der Text kritisiert nicht den Kommunismus an sich, sondern die Intellektuellen, die ihn salonfähig machen. Auch heute sind es oft gebildete Stimmen, die komplexe politische Ideen in einfache Narrative verpacken – mit großer Wirkung.

🔍 Ein Beispiel für heutige Parallelen

Man könnte den Text fast umformulieren:

„Wenn ich ein Aktivist wäre, würde ich keine Plakate kleben. Ich würde Drehbücher schreiben. Ich würde keine Parolen rufen. Ich würde Narrative schaffen. Ich würde nicht zensieren. Ich würde kuratieren.“

Das ist keine Kritik an Engagement – sondern eine Einladung zur Wachsamkeit. Weigel mahnt: Nicht alles, was kultiviert daherkommt, ist harmlos. Und nicht jede künstlerische Geste ist frei von Absicht.